La Pop Art parla italiano in una grande mostra a Pistoia

Pensare alla Pop Art come a un fenomeno squisitamente americano, equivale a contraffare le prospettive storiche e critiche. Vero è che negli Stati Uniti tale linguaggio raggiunge la massima determinazione e diffusione, ma ciò non può costituirne un’etichetta di appropriazione. In realtà è la Gran Bretagna a vantare titoli di precedenza: già all’inizio degli anni Cinquanta, infatti, il londinese Indipendent Group concentra attenzione e approfondimento sociologico al tema della subcultura dei mass media; considerandolo anche una sorta di collisione dello stile di vita americano sull’Europa continentale in generale e sull’Inghilterra post coloniale del dopoguerra in particolare.

In Italia il movimento Pop (cronologicamente più breve rispetto all’angloamericano), si presenta con una vis di mediazione, nel senso che, fin da subito e nel prosieguo, si manifesta inevitabilmente sensibile al clima della tradizione, legata in qualche modo a realtà metafisiche, a una “grazia umanistica”, quindi a speciali equilibri e raffinatezze che ne costituiscono, in definitiva, l’autonomia del carattere. Un carattere valido, riconoscibilissimo nel contesto internazionale, al quale si affianca in assoluta sincronia e non in posizione arretrata o imitativa come, purtroppo, molta critica dell’epoca ha ritenuto; tanto che una giusta estimazione si è avuta solo negli anni, nella logica della cultura e nell’onestà del pensiero obbiettivo.

Di grande interesse, dunque, la mostra ’60 Pop Art Italia, curatore Walter Guadagnini, che la Fondazione Pistoia Musei ha recentemente allestito (fino al 14 luglio) a Pistoia, in Palazzo Buontalenti. Settanta opere per più di venti esponenti, tra i maggiori rappresentanti del movimento.

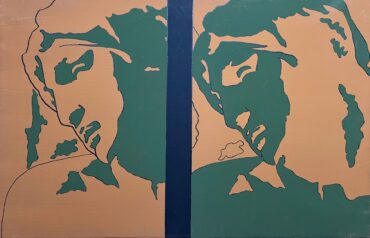

Valerio Adami

Tano Festa

Sorprendersi ancora della stessa sorpresa che, nell’Italia del boom, vede gli artisti sottrarre il loro operato al sentimento di esperienza unica, privata e individuale, per approssimare invece l’arte al quotidiano assunto a soggetto, attraverso la manipolazione del cospicuo repertorio dei mezzi di comunicazione di massa: pubblicità, fumetti, televisione, cinema, beni di consumo. E’ una reazione fondata sulla rivalutazione del significato rispetto al segno, una rivalutazione del reale non in qualità di rassomiglianza, bensì con valore di materia su cui agire tramite i suoi vettori di rappresentazione, primo fra tutti la fotografia.

Assistiamo pertanto a un vero e proprio documentario di ready made dell’immagine fotografica, ridipinta, incollata, proiettata; un mutuo iconografico che, lontano dal feticismo contemplativo, diviene invece elemento di una dialettica espressiva e concettuale: perché l’atteggiamento della pop italiana nei confronti del consumismo, dei suoi simboli, del suo habitat urbano e visivo, tende ad analizzare smitizzando, spesso con sguardo bonariamente satirico-eversivo, se non addirittura liberatorio.

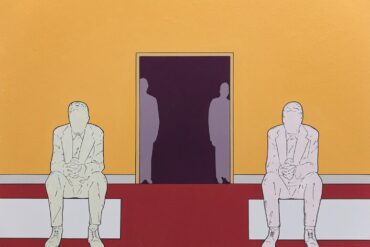

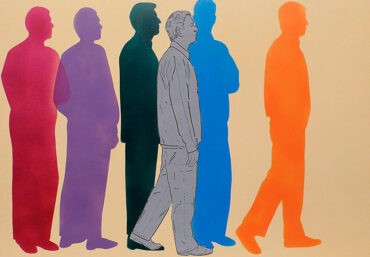

Renato Mambor

L’ironia, in molti artisti, si proclama quasi a urgenza e si riscatta, sempre nella consapevolezza di un impegno figurale e significante, nell’invenzione di rimandi, citazioni, intese ammiccanti e affettuose. Anche alla storia dell’arte, per esempio, passata e recente. Ecco un’ulteriore peculiare aspetto di certa Pop: considerare i capolavori a guisa di icòne, in un percorso circolare che mantiene l’immagine intervenendo sull’informazione. Così operando, la “cultura alta” (irresistibile calamita e referente) si traveste da “cultura bassa”, tornando a ricomparsi, in quanto creazione artistica, in “cultura alta”.

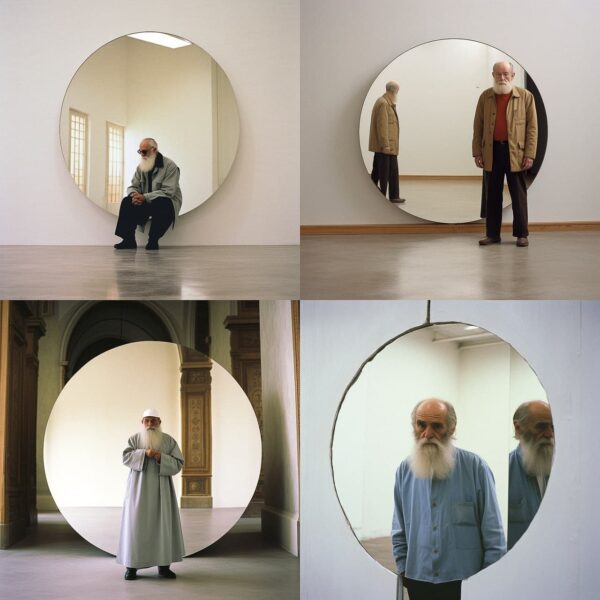

Michelangelo Pistoletto

Questa poetica è evidente in un nutrito gruppo di autori: Valerio Adami, dalle conturbanti equivocità e trasformazioni per fratture e riconnessioni, dentro l’avventura di un fumetto dinamico e dotto, capace di fare del linguaggio aulico un linguaggio popolare, senza tuttavia amplificare il grottesco e il comodo delle immagini prefabbricate; Tano Festa, che rivisitando Michelangelo arriva a legittimarne una specie di clonazione; Renato Mambor, che colloca nella tela sagome tipo tirassegno, calate in spazi neutri da poster, silhouette senza autorità dentro i contorni, ordinarie e insieme prepotenti, profilate in un controluce che ricalca la realtà di ogni giorno: un’ipotesi figurale a livello dell’uomo della strada; Michelangelo Pistoletto, che anziché esporre quadri li converte in specchi e li colloca in modo che si riflettano reciprocamente, lastre metalliche che riverberano altresì l’ambiente con vibrante misura, calamitando l’esistente in una sorta di prospettiva sospesa, contaminata da apparizioni pubbliche; Mario Ceroli, che da Leonardo ai Bronzi di Riace, origina emblemi e sembianze la cui proprietà comparativa è una palese essenzializzazione di impronta massmediatica, evidente pure nella volontà di non stabilire relazioni estetiche con i materiali, bensì di conservare integre anonimità e frigidezza del prodotto e aderendo al sistema modular-seriale tipico della rivoluzione industriale del mondo moderno.

Mario ceroli

Importante considerazione va riservata, altresì, alla componente kitsch, che ha in Enrico Baj, e nei suoi prodìgi di fantastica quanto caustica comicità, il massimo rappresentante. D’altra parte Baj è precorritore e capostipite del fenomeno pop italiano. Dal suo arsenale di chincaglierie esce un’insolita derrata, per archivi di sberleffi alle convenzioni, alle gerarchie, alle cariche. Sono brividi di allegra gesticolante denuncia, recite di vaneglorie, soprattutto militari, dove l’oggetto trovato, il vestigio, il cimelio, si caricano di ridicolo, di improbabili onori. I suoi grotteschi personaggi ammoniscono sul degrado della società, schiava del materialismo e delle macchine. Un messaggio intenso, retaggio fondamentale per contemporanei e successori.

Enrico Baj

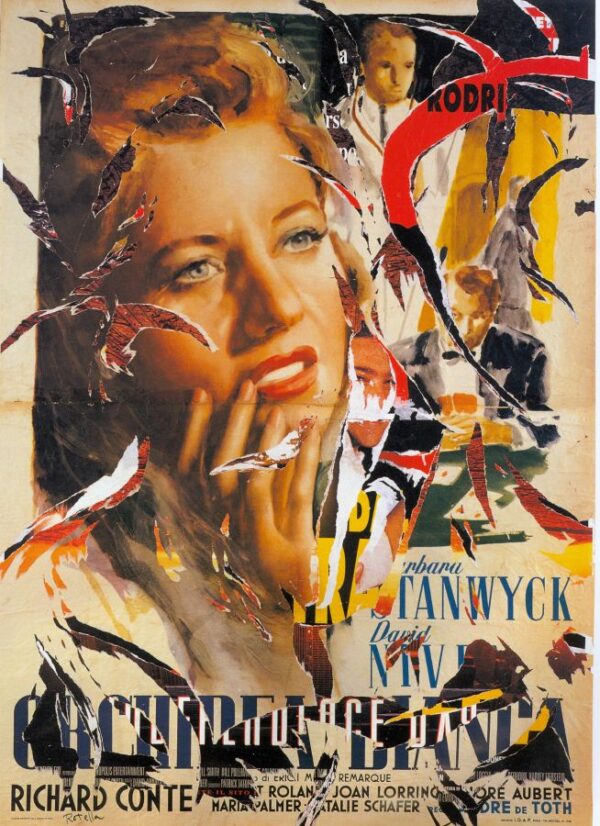

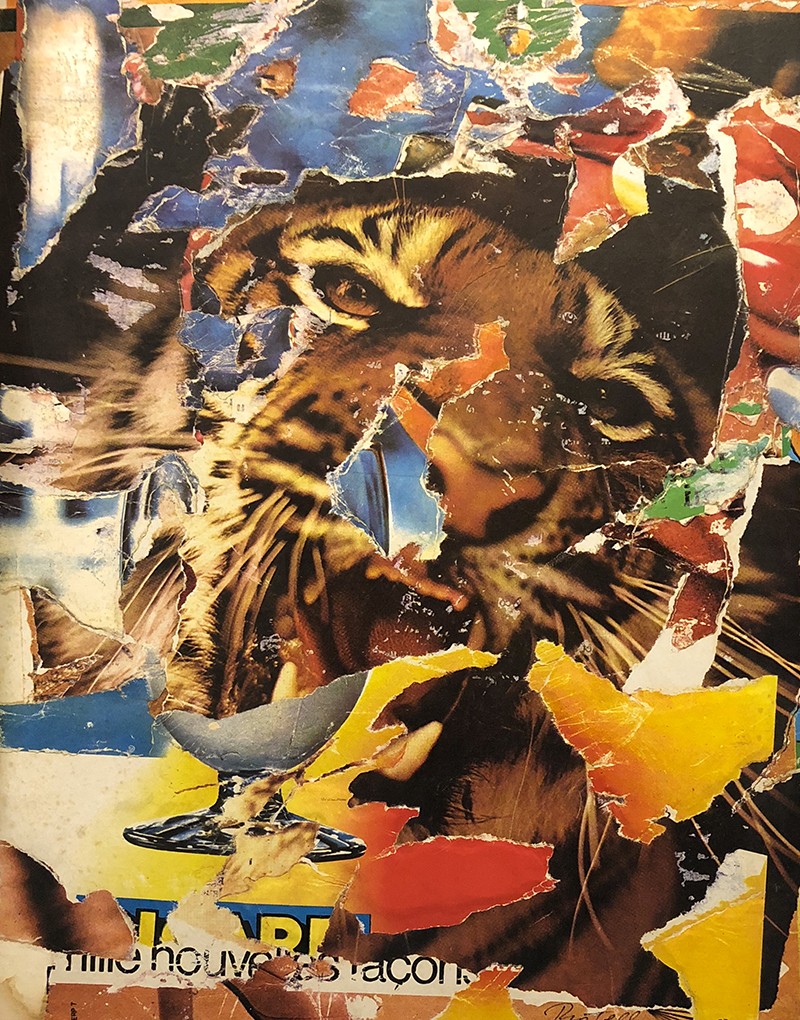

Con Baj cavalca la prima avanguardia Mimmo Rotella, laceratore di manifesti, che servendosi del décollage stratifica all’incontrario: rivela strappando brandelli, affastella schegge di attualità eterogenee che si integrano fra loro e insieme si complicano, l’esatto scompiglio che agita le menti, incalzate da una moltitudine eccessiva di simulacri mercanteggiati, di artifici delle ambiguità consumistiche.

Mimmo Rotella

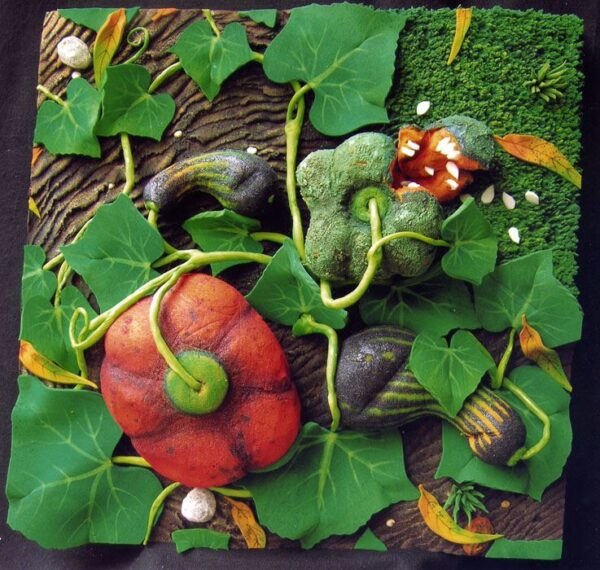

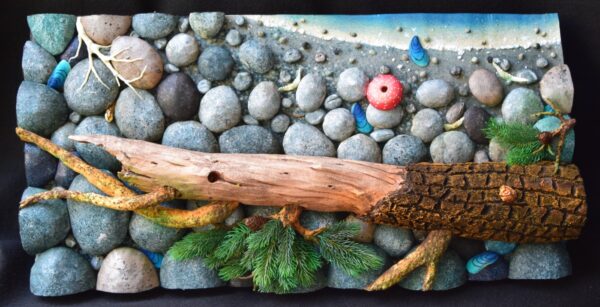

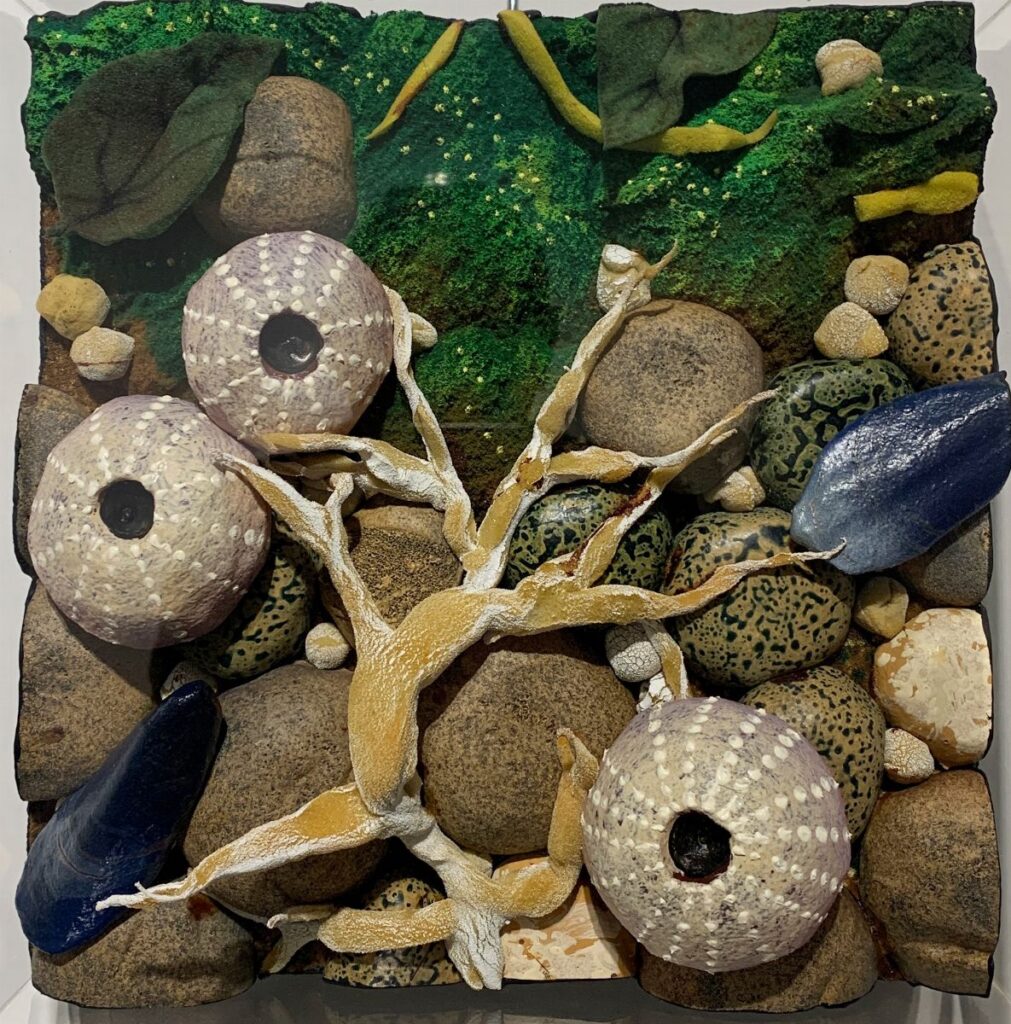

Insomma, che la popular nostrana sia estremamente variegata grazie all’originalità talentuosa delle personalità esercitanti è indubbio, e da questa mostra pistoiese lo si evince pienamente, per quel affiancarsi di argomentazioni e intelligenze; di interdipendenze ragionate e autentiche geniture; nonché, nel dettaglio, di ecologie attentate: Piero Gilardi e i suoi tappeti di natura, all’apparenza genuini, eppure ingannevoli nella gomma che li imita, che imita la gioia della terra e delle sue stagioni, a vantaggio di una verità asettica e freddamente adulterata.

Piero Gilardi

L’arte eroicamente polemizza, ma intanto l’uomo resta mercificato e consumabile, come un biglietto dell’autobus, o una Coca Cola.